医务人员艾滋病职业暴露,是指医务人员从事诊疗、护理等工作过程中意外被艾滋病病毒感染者或者艾滋病病人的血液、体液污染了皮肤或者黏膜,或者被含有艾滋病病毒的血液、体液污染了的针头及其他锐器刺破皮肤,有可能被艾滋病病毒感染的情况[1]。

2.艾滋病职业暴露风险如何评估?

暴露感染风险主要取决于暴露源、暴露途径以及暴露后处置等情况。

暴露源的危险度分级[2]

如果暴露源的病毒载量低(接受规范的抗病毒治疗),则为低危险性;

如果暴露源的病毒载量高(艾滋病晚期、未接受抗病毒治疗),则为高危险性。

暴露途径及其危险度[2]

经皮肤损伤暴露感染HIV的危险性为0.3%;

经黏膜暴露为0.09%;

经不完整皮肤暴露的危险度尚不明确,一般认为<0.1%。

3.如何预防职业暴露?

医务人员在医疗操作时,应遵照以下标准预防原则[1]:

对所有病人的血液、体液及被血液、体液污染的物品均视为具有传染性的病源物质。

在接触病源物质时必须戴手套,操作完毕,脱去手套后立即洗手,必要时进行手消毒。

有可能发生血液、体液飞溅到医务人员的面部时,应当戴手套、具有防渗透性能的口罩、防护眼镜。

有可能发生血液、体液大面积飞溅或者有可能污染医务人员的身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的隔离衣或者围裙。

医务人员手部皮肤发生破损,在进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操作时必须戴双层手套。

在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中,要保证充足的光线,并特别注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或者划伤。

使用后的锐器应当直接放入耐刺、防渗漏的利器盒,或者利用针头处理设备进行安全处置。

禁止将使用后的一次性针头重新套上针头套。

禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器。

4.一旦发生暴露,如何处置?

伤口处置[2]

用肥皂液和流动的清水清洗被污染局部。

污染眼部等黏膜时,应用大量等渗氯化钠溶液反复对黏膜进行冲洗。

存在伤口时,应轻柔由近心端向远心端挤压伤处,尽可能挤出损伤处的血液,再用肥皂液和流动的清水冲洗伤口。

用75%的酒精或0.5%碘伏对伤口局部进行消毒。

向相关部门报告

同时向本单位负责艾滋病职业暴露后处置部门报告[4]。

预防用药评估和处置

到专业机构进行职业暴露后预防用药评估和处置[4]。

经评估需要服用暴露后预防用药的,应尽早(尽可能在2h内)进行预防性用药,最好在24h内,但不超过72h,连续服用 28d。

职业暴露后的监测

发生艾滋病职业暴露后立即、4周、8周、12周和24周后检测HIV抗体。对合并HBV感染的暴露者,注意停药后对HBV相关指标进行监测。

5.因职业暴露感染艾滋病的情况多吗?

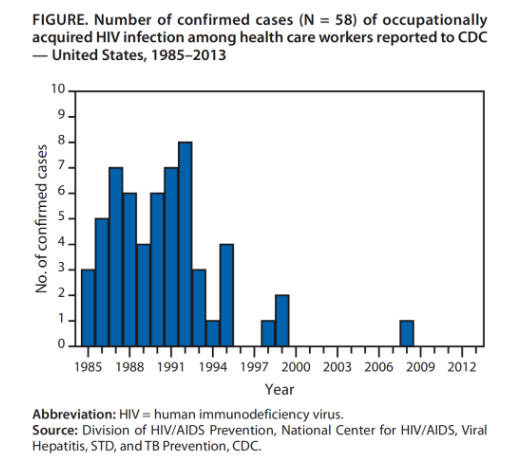

在美国,1985-2013年间,明确因职业暴露而感染HIV的有58例[3]。从时间分布看,主要集中在1994年以前,因那时人们对艾滋病的了解还比较少,同时当时还没有有效的艾滋病抗病毒药物。

随着人们对艾滋病的认识逐步加深、艾滋病抗病毒药物的上市和迭代更新,2000年以后,全美国仅报告1例卫生工作者因职业暴露而感染HIV。

根据中国疾控中心2020年的报道,我国开展艾滋病职业暴露后预防工作已经20多年,涉及的人群包括医疗卫生、公安和司法等公职人员,暴露方式主要为针刺和锐器割伤的皮肤接触传染性血液等,暴露后预防服药已有数千例,尚无一例感染发生[5]。

可见,遵循标准防护原则,一旦发生暴露,规范处置并根据需要及时采用暴露后阻断措施,艾滋病的职业暴露风险极低。

参考文献:

1.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)(卫医发〔2024〕108号)

2.中华医学会感染病学分会艾滋病学组,中国疾病预防控制中心.中国艾滋病诊疗指南(2024版)[J].协和医学杂志,2024,15(06):1261-1288.

3.https://www.cdc.gov/hiv/causes/occupational-transmission.html

4.国家卫生计生委办公厅关于印发职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定的通知国卫办疾控发〔2015〕38号

5.HIV暴露后预防用药能否完全阻断HIV感染,“中国疾控防艾中心”,2020-01-15

来源:福建疾控