2025年3月23日在李世甲故居

第四十七期鳌峰文史沙龙邀请

邹自振老师

以《曹学佺与昆曲、闽剧的关系》

为主题进行分享

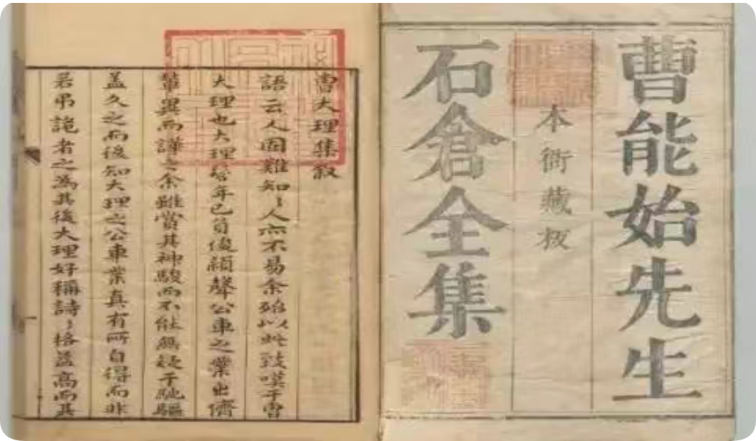

2025年3月23日,“听鼓楼·说古厝”暨鳌峰文史沙龙(第四十七期)在福州鳌峰坊39号(李世甲故居)成功举办。本期活动特邀中国戏剧家协会会员、福建省政府文史研究馆馆员、福州市政协文史研究员、闽江学院人文学院邹自振教授,为大家带来了一场题为“曹学佺与昆曲、闽剧的关系”的专题分享。邹教授从曹学佺的生平、戏曲活动及其与昆曲、闽剧的关系入手,深入探讨了闽剧的发展与传承,为在场听众呈现了一场精彩的文史盛宴。

曹学佺:晚明闽派诗歌的代表人物

1、闽剧的历史渊源

福州地区的戏曲活动可追溯至唐朝五代时期。据宋人王灼《碧鸡漫志》记载,唐肃宗时(757-761)“福州观察使寄乐妓数十人,使者半岁不得通”。南宋时,南戏《张协状元》采用福州民间小调《福州歌》和《福清歌》作为曲牌。历经宋元两代发展,明代福州戏曲逐渐崭露头角。

2、明代福州戏曲的繁荣

万历前后,福州涌现出一批戏曲作家与作品,如陈价夫的《异梦记》、林章的《青虬记》《观灯记》等。此外,曾在江苏嘉定任县令的陈一元(字泰始)亦喜昆曲,归乡后蓄有昆曲“歌童一部”,经常演出以娱宾客,其居室被称为“陈大花宅”。

3、闽剧的形成与命名

闽剧由儒林班、评讲班、江湖班三大班社融合而成。道光年间,这些班社开始相互吸收借鉴,辛亥革命后进一步吸收多种声腔,最终于1924年正式定名为“闽剧”。

曹学佺与闽剧的关系