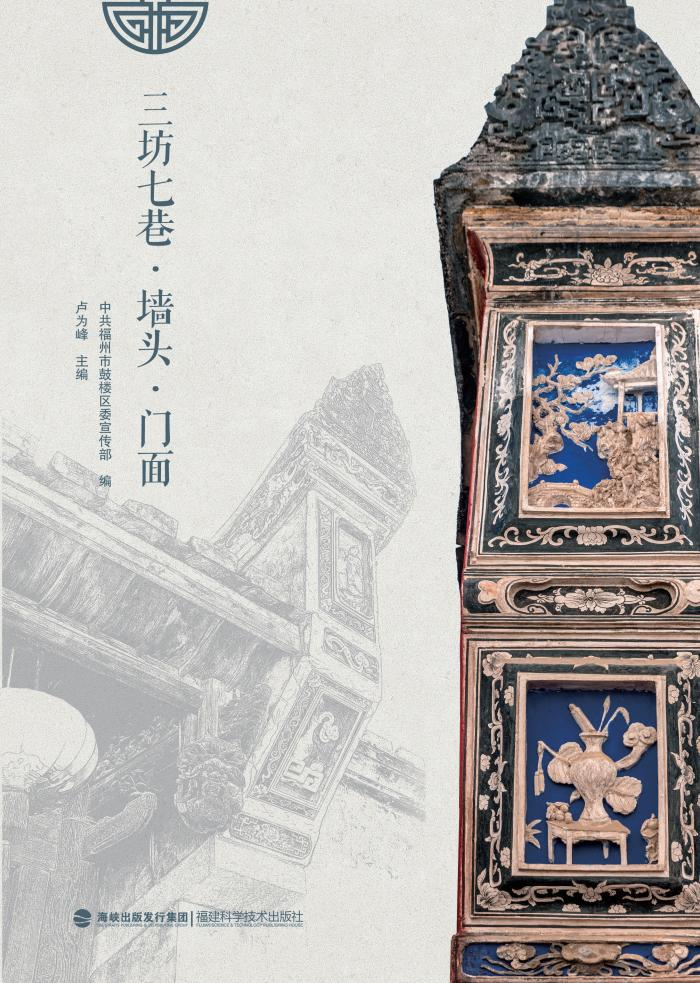

漫步三坊七巷,轻抚青砖瓦砾,阳光穿透树梢,留下一个个斑驳的光影,与古老的建筑打了个有趣的照面。转过一个弯,或许一个不经意的抬头,你便会被马鞍墙上精美的砖雕构件所吸引。在那约莫2尺(1尺约0.3米)的空间内,“梅兰竹菊”“双狮嬉戏”“麒麟腾云”等图案纹样栩栩如生,仿佛在诉说着宅子的往日传奇。

建筑,不仅是遮风避雨的居所,而且是历史与文化的艺术载体。作为闽派建筑的标志性元素之一,福州的马鞍墙以灰瓦和白墙为主色调,在分割空间、围合庭院的同时,又起到御风防火的作用,也寄托了祈福镇邪的心愿。而马鞍墙延伸到檐柱外的山墙墙体,这就是我们要说的“墀头”了。

墀头,又名“腿子”“马头”,或者更为通俗地说,就是“墙头”。

作为中国古代传统建筑构件之一,它突出于两边山墙边檐,用以支撑前后出檐。自明代起,砖瓦生产技术大幅进步,墀头被广泛运用于建筑中,承担着排水和阻水的重任。随着时间的推移,墀头从单纯的实用结构,逐渐演化成为具有装饰性的建筑元素,也成为宅子的第一道“门面”。

梁思成在《清式营造则例》中详细解析了建筑结构,提到硬山墀头自下而上通常分为下碱、上身、稍子三个部分,而庑殿、歇山、悬山等建筑则不设稍子。

这些专业术语读上去有些复杂,不妨就简单理解为:这是一个有着上、中、下三部分的墙头,即可。

按字面,墀头可以拆解为“墀”与“头”。“头”顾名思义,就是顶部、顶端的意思;而“墀”,则完美地诠释了“山”(山墙)与“犀”的防御与力量。

在中国古代神话中,有一神物,名唤“通天犀”。它的角中藏有贯通上下的孔洞,具有通天达地的神奇功能。晋代葛洪在《抱朴子·内篇·登涉》中描述:“得真通天犀角三寸以上,刻以为鱼,而衔之以入水,水常为人开”。从山墙之巅探出的墀头,也正如那避水的通天犀角,静静拱卫着宅门,为整个建筑增加了几分庄严与神秘。

福州是座滨海之城,台风与雨水是常客。三坊七巷有墀头的建筑不胜枚举。尽管历经岁月洗礼,图案略显斑驳,但仍保留着那份古朴。在此,墀头承担着阻水与装饰的双重职责之外,还彰显着宅子的家风传承、主人的身份地位,带着几分“大隐隐于市”的意味。毕竟,一墙之隔,墙外是喧嚣的市井,墙内是宁静的家园。

雨季的时候,雨水将三坊七巷的墀头冲洗得油光瓦亮。如若举起相机拍摄,多少自带几分“美颜”的效果。那是“乾鹊飞来报好音”的雀跃,是“瑞兽香云轻袅”的祝愿,或是“咬定青山不放松”的坚韧,又或是“但愿人长久,千里共婵娟”的期盼。墙墀凝瑞彩,庭院溢芳华。奇崛多变却又和谐雅致的布局,营造出悠远隽永的意境,赋予了宅子生命的节奏,以及与主人默契相生的从容。

墀头的风采,因宅而生,因人而异。有的雕刻了“蝙蝠展翅”“葫芦挂藤”“如意称心”的传统图案,巧妙地将“福气满满”“多子多福”“吉祥如意”的吉祥寓意融入其中;有的则将墀头雕上花鸟、动物图案,取其谐音,既彰显个性,又寄予美好的想象,比如“福鹿相连”“一鹿同行”“松鹤延年”“麒麟吐玉”。

相较之下,还有些主人就显得略微偷懒,他们索性让工匠以刀代笔,刻上了“福禄寿喜”的字样,直白而真诚地表达了对幸福生活的无限向往。

一个宅子的主人性情如何,或许从墙头“门面”便可窥见一斑。